-

西方建筑——从历史、艺术、特征等读懂她的美

无论是漫步在上海外滩,抑或是徜徉在广州沙面,举目所见的西方建筑,精美绝伦,形式多样,或温文尔雅,或雍容华贵,让人赞美之心油然而生!然而,在由衷赞叹的同时,我们是否知道——它是什么建筑?有何特征?背后藏着什么故事?

显然,如果做了功课,那鉴赏起来就会极度舒适,他日前往欧洲、美国等旅游,亲手触摸那一块块古老砖石,亲眼目睹那一座座宏伟教堂,既知它的来龙去脉,又懂它的普世价值,那个时候就不单是赏心悦目,更会发自内心的感动。

——人生来,就喜欢美。

尽管希腊的爱琴文明可以追溯到公元前3650年,但由于公元前11至公元前8世纪,多种原因导致的黑暗时代长达300年,造成爱琴文明与后来的文明大不相同,历史学家便把公元前8世纪城邦开始兴起及至公元前146年被罗马共和国征服为止——这段时间,称之为古希腊。

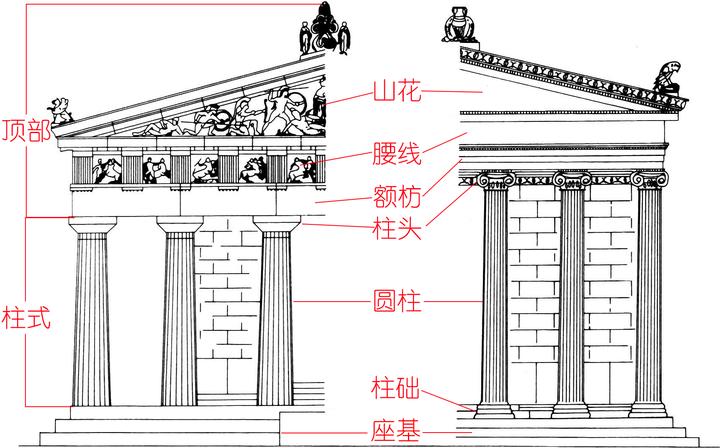

古希腊遗留下来的建筑主要是神殿,虽然一般称之为神庙,但根据常识,庙不是很高,而希腊神殿通常高达20米,另外,希腊文原义也并非是庙宇的意思,故本文以神殿称呼。神殿是一种重要公共建筑,造价极为昂贵,早期曾受埃及影响,后来自成风格,在格局、柱式等颇有建树,对后世建筑影响极深。

平面

绝大多数神殿的平面是矩形,长度约为宽度的2倍;座基/Stylobate常见有两三级台阶,个别达到六级。平面格局通常由门廊/Pronaos、内殿/Naos、密室/Adyton、后殿/Opisthodomos四部分组成。

神殿正面至内殿门口叫门廊,有些门廊列柱会延伸到中庭;门廊前端的圆柱数目除了极少数是5或9,一般相等,划分为:双柱式/distyle、四柱式/tetrastyle、六柱式/hexastyle、八柱式/octastyle等;内殿是存放神像的建筑核心,除非重要节庆,平时并不开放,民众参拜都在殿外进行,这也和我们理解的“庙”有所不同;密室并非必需,有时也会建来作为金库等重要用途;后殿通常会有栅栏将其与后柱隔开,是一处存放祭祀礼器的地方,与内殿不相通。

神殿周围的多种圆柱排列称之为围柱列/Peripteral,它的建造遵循一条公式——〖n:(2n+1)〗,其中,n是指神殿前面的圆柱数目,2n+1为单侧边的圆柱数目。如果神殿只是前端拥有圆柱,一般称之为前柱式/Prostyle;前后两端都有的则叫前后列柱式/Amphiprostyle(或两向拜式),例如胜利女神雅典娜神殿便是前后列柱式神殿。

柱式

神殿的圆柱是由数个单独分割的柱筒架构而成,在古希腊建筑史上,先后形成三种具有标准规格的重要柱式:多立克、爱奥尼、科林斯,以及一种比较特殊的卡里埃柱式。

1、多立克柱式/Doric Order,俗称男性柱,是希腊最早(约公元前6世纪)出现的石造梁柱,名称来源于古希腊四大部族之一的多利安人(Dorians);这种柱式形象反映了多利安人刻苦简单的生活态度,以帕特农神殿为代表。

2、爱奥尼柱式/Ionic Order,俗称女性柱,最早(约公元前5世纪)源自小亚细亚的城邦爱奥尼克,爱奥尼斯人(Ionians)也是古希腊四大部族之一;这种柱式优雅高贵,经常用来衬托最伟大的女神,可从厄瑞克忒翁神殿北门廊窥见一斑。

3、科林斯柱式/Corinthian Order,名称来源于伯罗奔尼撒半岛的科林斯城邦(Corinth),最初(约公元前450年)只用于室内装饰,到古希腊末期才开始作为柱式,但最后是古罗马人将它发扬光大;这种柱式造型比较复杂,例如雅典市中心的奥林匹亚宙斯神殿。

4、卡里埃柱式/Caryatid Order,也叫女神像柱或女像柱。Caryatid原本是指卡里埃的少女,传说卡里埃人在波希战争期间(B.C.499-B.C.451年),站在波斯一方,雅典获胜后便将卡里埃人贬为奴隶,而女像柱就象征着对卡里埃少女的惩罚。实际上,早在波希战争前,古希腊就出现女像这种柱式了,并且以卡里埃少女为最佳模特,因为卡里埃的女孩被公认为漂亮,身材又高挑、丰满,能生出强壮的孩子。

不过,无论起源是什么,文艺复兴时期的艺术创作总是把女像柱与奴隶制联系在一起。另外,也有男像柱,但比较少。

顶部

尽管希腊盛产大理石,神殿的地面、圆柱也基本由大理石构成,但早期圆柱上面的横梁仍然是木头,直到公元前600年左右才开始流行石造横梁,随后形成集合额枋/Architrave、腰线/Frieze、山花/Pediment等标准构件的柱顶部/Entablature。

额枋也叫楣梁,横架在圆柱上方并连贯彼此。腰线也叫横饰带,不同柱式有不同的横饰带,其中,多立克柱式通常会由三陇板/Triglyph(也叫三角槽排档)和陇间壁/Metope(也叫排挡间饰)依次交替构成,陇间壁带有浮雕或绘画,这也是多立克柱式的特征之一,另外两种柱式一般没有三陇板,取而代之的是平面或装饰成浮雕、绘画。

腰线上面的山花/Pediment,也叫山形墙或三角楣饰,山形墙的两侧是壁带/Cornice与斜檐/Sima。壁带可以避免雨水打到墙上,往往与殿脊一样装饰着简单的花卉或人物浮雕等;斜檐则配有排水槽,末端刻成狮首,水由狮口流下。两条斜檐间的墙面,即山形墙,一般都会刻有大规模的战争场景或大型的神话主题。

不像古希腊那样有历史断层,古罗马建筑一直随着罗马的发展而发展。

古罗马历史可以追溯到公元前753年,那一年,罗慕路斯开创王国,建立罗马,随后通过特色手段招徕四方民众,历经七王,至公元前509年才因末王无道而结束王政时代,继而进入长达500年的共和时期。共和国虽然叫“元老院与罗马人民”,但实质与帝国无异,这一时期,罗马开疆辟土,从亚平宁半岛的台伯河畔扩张至包围整个地中海横跨亚欧非的大国。公元前27年,屋大维终结共和,建立元首制,元老院封其为奥古斯都,在他的统治下,罗马进入最辉煌的帝国时期,一直到192年皇帝康茂德被刺身亡,史称“罗马治世”,也叫罗马和平时期。随后,帝国开始走下坡路,战争频繁,东西分化,最终在公元395年,正式分裂成东西两部,西部在476年被哥特人灭亡,东部形成拜占庭文化,国祚绵延至1453年才被奥斯曼帝国攻灭。

学术上,古罗马建筑是指共和以及帝国时期的建筑,尤其是“罗马治世”那200多年里,各种宏伟建筑遍及罗马城内以至帝国各地,高架渠、万神殿、图书馆、凯旋门、纪功柱、斗兽场、大剧场、公共浴场、巴西利卡……等等,规模之大,数量之多,分布之广,类型之丰,形制之备,旷古未有!

古罗马对人类建筑历史的贡献数不胜数,特别是“黏浆/Roman concrete”(由火山灰、石灰和碎石构成的天然混凝土)和“拱券Roman arch”(利用混凝土、砖石等构成弧形建筑物)这两大成就,意义重大无比,它们的出现让一切建筑有了更大的发挥空间。

虽然不少文章将古罗马建筑特征总结为:古希腊建筑+圆顶,但这个公式并不全面,而且可能仅仅是指罗马万神殿,尽管万神殿这种圆顶建筑并非孤例,事实上,圆顶技术在古罗马便已经很成熟,但古罗马建筑实在太丰富了,绝非一个“公式”就能概括得了……故此,我剖析几种典型建筑,试图从中找出原理、特征:

1、罗马柱式——关于柱式,尽管古希腊已形成非常完善的建筑体系,但建造的时候,承建者既要设计又要监工,一手操办效率自然很低。到了古典罗马,情形就不一样了,设计的负责设计,施工的负责施工,各就各位,流水线操作,结果就有我们今日看到的众多庞大的古迹;并且,罗马人还进一步完善柱式,将之丰富到5种,除了罗马爱奥尼柱式和罗马科林斯柱式基本沿袭古希腊规范外,另外定义了3种:

值得注意的是,所有柱础除了具有圆环面,一般还会带有方形底座;而且,罗马还承袭古希腊一种罕见的叠加柱式——建筑物的每一层都带有圆柱,这个我们不难从罗马竞技场外墙观察到。

整体来看,古罗马神殿与古希腊神殿最明显的区别是:古罗马的台阶比古希腊多,古希腊通常只有两三级台阶,而罗马会抬高到十几级,并且只有正面才有台阶,其余三面罕有阶梯。另外,古希腊神殿一般只有一间内殿,而古罗马的内殿有时还会分成三部分。

2、拱券

任何房屋建筑都会向下产生压力,特别是中央,面积越大压力就越大,而应力的构件除了墙、柱,还有拱,拱能通过弧形结构消减中央压力,达成建筑力学平衡,旁边的拱座又能抵抗一定的推力,稳固拱墩,从而扩大建筑空间;券是一片片或一块块的意思,各种券组合成拱便叫拱券。

拱券并非罗马人最先利用,但却是罗马人将它应用到极致,以至于成为古罗马建筑最重要特征之一,各种建筑几乎都离不开这种技术,例如:

①斗兽场/Amphitheatre:也叫竞技场,最早的竞技场可以追溯到公元前1世纪中叶,大规模建设则开始于屋大维统治时期,约有230座,其中,罗马的竞技场最大,高达四层,下三层每一层都有80个拱洞,拱门有伪柱式和各种雕像,既美观又减轻压力,以至全场可以容纳5万人;

②高架渠/Roman aqueduct:第一条高架渠建于公元前312年,同样是在屋大维治下达到高潮,单是罗马城便有11条高架渠,总长超过800公里,帝国其它行省更不胜枚举,其中,西班牙塞哥维亚的高架渠最雄伟,桥长728米,最高28.5米,由167个拱门分两层构成,至今可用;

③凯旋门/Triumphal arch:这种建筑最早出现于公元前196年,在帝国时期至少有36座,以单拱为主,现存最古老的凯旋门建于公元70年,由元老院兴建以纪念提图斯皇帝,巴黎凯旋门模仿的便是它;广州也有一座单拱凯旋门,三拱则有君士坦丁凯旋门,它是古罗马最大的凯旋门;

除了上述建筑,各种图书馆、公共浴室、巴西利卡等也离不开敦实的拱券构造,后世各种建筑流派更以之为重要建筑元素。

3、圆顶——圆形穹顶,这是古罗马建筑最重要的特征之一!与中国庑殿顶一样,它也被古罗马视为最高级的建筑规格,如今的法国巴黎先贤祠、美国国会大厦,皆以圆顶为最高崇尚,即使是穆斯林建筑、俄罗斯建筑,圆顶也是不可或缺的建筑构件。

圆顶可以看作是券拱的组合,甚至可以理解为根据叠涩拱的原理而建造出来,以万神殿为例,它不同于后来利用发券,通过帆拱建成圆顶的圣索菲亚大教堂,它是纯碎依靠完美计算与巧妙施工而建成。

万神殿的高度与直径都是43.3米,也就是说,它的内部可以完美的放进一个直径为43.3米的球体,这种比例既将跨度提到最大,又让压力减到最低,同时中间无需任何支撑。为了确保万无一失,设计者还在四周浇筑8处厚达6.4米的墩柱,圆顶厚度也从根部逐级减少,顶部仅厚1.2米;建筑材料也逐渐减轻,最顶处仅采用浮石混杂多孔火山岩,这一步很关键,假如神殿使用现代混凝土建造,即使有6.4米的墩柱,它也会承受不了自身的重量而坍塌。最后,设计者还上多一层保险,在圆顶开一个直径高达9.1米的天窗,既大幅度减轻重量,又让神殿具有透光、神化的功能。

什么是发券?什么是帆拱?明明圆顶那么完美,为什么中世纪的教堂是尖的?……这些问题,留到下一篇——研究西罗马帝国结束后的中世纪建筑。

在西方历史上,古希腊、古罗马建筑毫无疑问是经典,但后继的拜占庭、罗曼式、哥特式等也不容轻视,它们延续经典,又有所创新,让人类建筑锦上添花,更上一层楼。不过,如果想真正认识这些建筑,不了解点欧洲历史可不行,特别是中世纪!而欧洲的中世纪又与基督教息息相关——中世纪的开始与结束其实就是基督教的兴衰过程。

拜占庭建筑不仅继承古罗马技术,而且进一步改善这些技术,对欧洲各种建筑产生重要影响,例如哥特式飞扶壁最早可追溯至拜占庭的早期扶壁,各种山花也不再是三角形,开始流行半圆形,后来成为罗曼式建筑的重要特征。

罗曼式建筑是欧洲的第一次流行建筑,但几乎各个地区都有自己的地方特色,例如德国教堂东西两端均有半圆形壁龛,英国形成略有区别的诺曼式建筑,法国以华丽的彩色玻璃著称,意大利最多元化等……后期很多特征直接形成哥特式建筑,例如尖肋穹顶、多层拱门等,这一现象仿如古罗马继承古希腊的建筑文化。

中世纪虽然到处是宗教压抑,但也由于宗教的审美观,留给后人无比珍贵的建筑遗产。

——这类高耸的教堂、修道院,以至城堡、宫殿等,后来就叫做哥特式建筑/Gothic architecture。

德国弗莱堡大教堂

哥特人是日耳曼民族分支,发源地尚无定论;由于经常叛变、入侵,他们也被称为蛮族。四世纪末,匈奴西迁,哥特人打不过,大量涌入罗马,并分为东哥特与西哥特。412年西哥特迁往西班牙建立王国,714年被阿拉伯人灭亡。476年东哥特废黜西罗马皇帝,然被另一支东哥特兵团打败,这支东哥特兵团随后建立东哥特王国,统治意大利半岛以及周围地区,不过在553年又被东罗马击败,之后也消失在历史舞台上。

文艺复兴后期,意大利画家和建筑师乔治·瓦萨里总结各种建筑流派,他将中世纪广泛流行于欧洲大陆的这类既高且尖的建筑归因于哥特人的入侵,并用之命名,受其影响,其他推动文艺复兴的社会名流也竭力推广这个名字,后世遂习惯称之为哥特式建筑。

乔治·瓦萨里和他的作品<the taking of Siena>

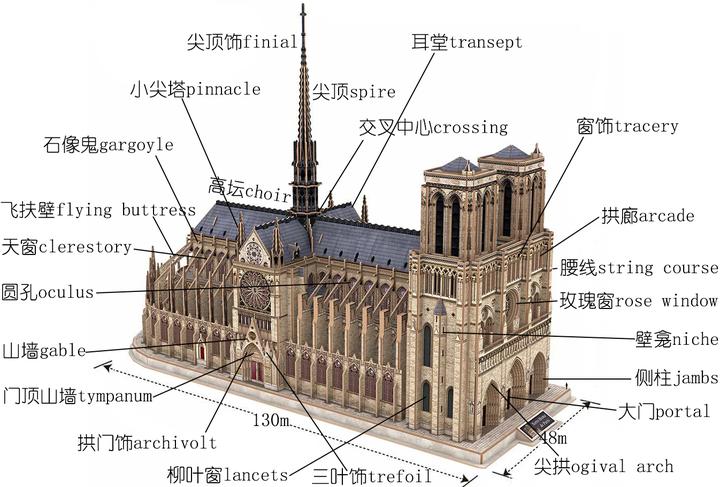

随着维京时代的落幕,宗教思想深入欧洲人骨髓,加上建筑技术的长足进步,十字军第一次东征前后,天主教兴起大规模重修教会建筑。1144年,法国巴黎北部的圣丹尼斯修道院重修建成,这是第一座集齐哥特式所有特征的大教堂,包括玫瑰窗、肋拱顶、飞扶壁、尖塔楼(右塔为避龙卷风于1864年拆除)等元素甫一面世,便引起轰动!这种耳目一新的建筑风格当时叫做法国式/Opus Francigenum;同时因为圣丹尼斯修道院是皇家陵寝的超然地位,修道院长苏格倡导的这种风格随后便流行于欧洲各国,并在十三世纪进入兴盛,成为大教堂的标准建式。

法国圣丹尼斯主教座堂(1966以前是修道院教堂)

苏格是哥特建筑史上最重要的人物之一,他既是圣丹尼斯修道院长,也是国王路易六世和路易七世的朋友与首席政治顾问,当路易七世前往耶路撒冷圣战时,苏格甚至担任法国摄政王。为了将圣丹尼斯修道院修建成王室以至上帝的圣殿,他从各地召集艺术家和工匠,并说服王室和贵族慷慨解囊,最终建成第一座真正的哥特式建筑。

需要注意的是,真正的第一座哥特式大教堂应为英国的韦尔斯主教座堂。

这个热潮直到十五世纪中叶因为文艺复兴才开始式微。

虽然哥特式是天主教的标准建式,涌现大量如沙特尔、巴黎圣母院、博韦、兰斯、亚眠等相似的主教座堂/Cathedral,但欧洲毕竟不小,具体到各国,这种风格又有所不同,例如法国、德国等西欧国家注重形式的统一,一般会在玫瑰窗下设3-5个主入口;西班牙、诺曼底等地区一度流行火焰式/Flamboyant的窗饰、拱顶和山墙;英国则趋向多样化,不同时期的修建还会形成不同的风格,正门意义也没欧洲大陆那么重视,教堂东面更非一成不变的半圆形;最绝是意大利,立面往往没有高耸的塔楼,窗户不大,飞扶壁少,雕刻和装饰甚至带有明显的古罗马建筑元素,呈现极多元的建筑风格,让人难以区别。

教堂大门、火焰式装饰、圆顶主教座堂

但总的来说,以高耸瘦削、气势恢宏的建筑风格表现基督教的崇高与哀婉是所有哥特式教堂的共同意图,故一些基础的特征,例如尖拱、尖肋拱顶、飞扶壁、彩色花窗、尖塔等元素依然贯彻始终,就算没有全部,也会有个别特征体现在那段时期修建的建筑上。

1、尖拱

尖拱/Pointed Arch是哥特式建筑最大特征,尽管伊斯兰建筑以至古罗马晚期就已经出现,但运用在哥特式上却更恰到好处。这种尖状不单给人强烈向上的视觉冲击,复杂的等边拱还呈现别具一格的建筑美感;另外,尖拱还充分体现建设者对力学的掌握,如图,拱顶重量得以直接向下传递,意味着拱顶可以建得更高。这个特征也是哥特式建筑与以圆拱为主建筑风格的重要区别。

半圆与尖拱力的示意图

一般认为,哥特是罗曼的继承者,任何哥特式特征都可以在罗曼式找到源头!但异域影响也不容忽视,特别是尖拱这一重大特征,无疑便受到伊斯兰建筑影响。事实上,大量参加十字军东征的工匠,特别是圣殿骑士团的工匠,便曾积极参与耶路撒冷城的建设,而耶路撒冷城正是东西方文化融合的代表,他们组成的石匠工会也很可能就是早期的共济会。

共济会会徽

尖拱不单是哥特式的灵魂所在,而且,还为建筑提供了更大的灵活性,几乎所有哥特式建筑特征都利用到这一特性——大门、窗户、拱肋以至扶壁,它们环环相扣,最终促成哥特式建筑的无与伦比。

例如大门/Portal,层层推进的大门也叫透视门,早在罗曼式时便已司空见惯,但那时的门顶山墙/Tympanum基本是半圆形或弧形,少有带尖。尖拱的出现,标志着门顶山墙从三角发展到半圆,再由半圆上升为尖拱——天国之门最终成型!哥特式时代的天国之门比以往任何时候都更加精美、壮观、实用:

三角-半圆-尖拱进化史

大门

2、肋顶

肋顶/Ribbed vault,即尖肋拱顶。这里的肋其实就是筒拱相交的棱线,不过,相较罗曼式的十字棱拱,哥特式的棱则更为明显、尖削,故又叫肋骨。肋骨不单有承重功能,同时也极具装潢美感,因此很受建筑师重视,不但设计愈加精美,建造也愈发复杂,从简单的十字拱发展到六分拱,再到数不胜数、眼花缭乱的肋网——以各种附加肋骨、雕刻吊坠等装饰元素代替过去优雅、简单的拱肋。

十字拱到六分拱

最值得一提的是肋顶的承重功能!过去圆顶重量是直接压在墙或支柱上,因此,墙面必须很厚,支柱则需结实,自然而然,建筑高度便受到限制。到了哥特式时代,由于尖肋拱顶集合众多肋骨,透过肋骨,圆顶得以以更陡峭的角度把重量引到墩柱上,而墩柱产生的侧推力又分发给飞扶壁,故而大大减少对墙的压力,建筑便可以越建越高;另外,减少对墙的依赖,又可以实现利用大面积的玻璃顶替,这样就能增加透光,也更加美观。

肋骨的重要性

3、扶壁

飞扶壁/Flying buttress也叫肋架券,通常会以半个拱券的形式出现,所以有时又称飞券,是哥特式建筑一个非常显著的元素。这种构件最早可追溯至古罗马的加厚墙墩,虽然罗曼式后期便已出现飞扶壁,但更加成熟、更加规范的飞扶壁则要从哥特式教堂算起。

极具美学理念的飞扶壁

所有拱顶都会产生两种基本力,一是水平方向的推力,二是竖直方向的压力。竖直方向的力可以通过支撑柱或承重墙以至宽厚的玻璃抵消,水平方向的力则别无他法,只能加厚墙墩或垒砌扶壁,但加厚墙墩又会降低建筑的整体观感,垒砌厚重扶壁则重走老路毫无创新。飞扶壁的出现,不但完美的解决水平侧推力,而且,凌空跨越的飞扶壁还能够创造更多附属空间,例如走廊、礼拜堂等;哥特中后期的飞扶壁甚至刻有大量的圣经人物、挂满宗教吊坠等,其中有一种滴水嘴,也叫石像鬼,不单有装饰作用,还能起排水功能。

扶壁的重要性

4、花窗

花窗/Stained glass,即彩色玻璃,这也是哥特式教堂一个显著特征。花窗虽然是玻璃,但教堂里面的人却无法看清外面,惟有光线才可照射到建筑内。花窗作用主要有三:一、弥漫的光线使教堂呈现一种神秘灿烂景象,步入教堂犹如进入天堂,让人不觉虔诚起来;二、绝大部分玻璃都绘刻有圣经故事、圣徒神迹、地方传说……以至各种科学、艺术主题,从而直接给予百姓启蒙、教化;三、大型花窗往往有十几米高,有的甚至高达数十米,实际已被视作墙,这种“墙体”明显减轻建筑的整体重量,教堂也就可以越建越高。

神化、启蒙、稳固

中世纪教堂的彩色玻璃一般是通过添加金属氧化物而上色,当然,也有将颜色涂到玻璃后再进行高温融合。前者制作流程是:先按照教堂要求设计好图案,再将图案等比复制于石灰板上,接着把石灰板切分成多块,每块浇灌溶解的二氧化硅等物质,着色后反复压平,继而用带有沟槽的铅框重新组合,焊接好后再涂上脂质,目的是防风防雨,最后吊起来安装。

铅架焊接

从窗棂/tracery上看,花窗一般分为圆形的玫瑰窗/rose window与长形的柳叶窗/lancet window,色泽以红蓝为主,其中,蓝色代表天堂,红色象征基督的血。

玫瑰窗与柳叶窗

玫瑰窗是指那些经过高度繁复设计、类似多瓣玫瑰的窗户,不过,这个专业术语是17世纪后才开始应用,以前则叫轮辐窗/wheel window。尽管古罗马以至拜占庭,早已出现圆孔,例如万神殿的天窗,罗曼式教堂更有大量使用的报告,但玫瑰窗还是毫无疑义的被定义为哥特式的重要特征之一,毕竟外观太过鲜明,与罗曼式的圆孔判若鸿沟。

斯特拉斯堡大教堂/Cathedrale Strasbourg玫瑰窗

玫瑰窗虽然是哥特式建筑的重要特征,但在意大利以至法国南部,很多教堂的圆窗却不叫玫瑰窗,而是叫圆孔/oculus,因为它们几乎不具复杂的窗饰/tracery。

柳叶窗是指那些又高又窄且顶部带尖拱的窗户,最高可达几十米,是哥特式建筑重要特征之一。它既可以单块出现,也可以多块连现。一般来说,柳叶窗除了具有鲜明的色彩,并不注重窗饰,但也有不少会在窗顶切分成四叶形或组合成特定形式。

科隆大教堂Cologne Cathedral柳叶窗

5、塔楼

塔楼向来被视为地标建筑,但自公元400年主教保林将铃铛引入宗教仪式后,塔楼逐渐发展成集合报时、召集、警醒等功能的最高建筑,故又称为钟楼clock tower,是基督教建筑不可分割的一部分,特别是进入哥特式时代,钟楼更受到前所未有的重视。

为了接近天堂,天主教把塔楼盖得越来越高,当高得不能再高时,又在上面添加尖顶/spire。尖顶通常采用砖石构建,有些也会使用木头,如果是木结构一般都会加裹铅或铜皮。至于有些哥特式教堂,例如巴黎圣母院没有尖顶的,那是因为太多例子证明尖顶极易倾倒毁坏,故而不建而已,事实上,所有哥特式大教堂最先的设计图都带有尖塔。

铅皮可以保护木结构的尖顶,例如不被雨淋坏。但有利也有弊,一年前巴黎圣母院大火之所以难以扑灭,其中,至少300吨铅皮所产生的高温、毒烟使消防人员无法靠近便是原因之一。

巴黎圣母院大火中倒下的尖顶

哥特式塔楼与罗曼式塔楼最大的区别是:罗曼式塔楼通常位于十字交叉处,而哥特式一般出现在教堂正面,即西面。这样的安排,主要是起视觉冲击作用,假如你靠近一座高层建筑,当你抬头一望,发现它高耸入云,毫无疑问会给心灵强烈的震撼,所以,强调垂直元素/Vertical emphasis也是每一座哥特式教堂的重要特征。

一般而言,哥特式教堂的塔楼都在西面,并且是两座,不过,也有例外,例如英国,虽然正面也有两座塔楼,但最高的却往往位于交叉甬道上,与罗曼式教堂一样;而意大利不少教堂的塔楼更是独立成座,与大教堂分开,并且只有一座塔楼,例如比萨斜塔。

不难发现哪一座是英国的教堂

实际上,哥特式建筑的特征远远不止上述所列,例如柱式,不同以往由简单、单根或两根的圆柱构成,哥特柱普遍由很多柱子构成,故也叫束柱或簇柱,之所以有这么多柱身,其实是因为肋骨越来越多,承重柱也就需要更多;又例如装饰风格的变化,过往以几何图案为主的罗曼风渐渐转变为表现自然万物的生机勃勃,所以,很多雕刻、壁画、马赛克经常出现爵床科、无花果、常春藤等植物元素,这些元素还会因为建筑结构的不同而有所变化。

束柱

教堂的种种装饰特别是彩色玻璃的裱画,实际都有象征意义,例如双翼人像代表圣马太,而圣马克的象征是双翼狮子,双翼公牛代表圣路加,而代表圣约翰的是一只双翼飞鹰。

四福音使徒

哥特式教堂的内部结构也极为特别,立面通常分为好几部分,其中,英国大教堂一般分为三部分,分别是:走廊/Arcade,拱廊/Triforium,天窗/Clerestorey,而法国等大陆国家则往往多一道穹廊/Tribune gallery。

总的来说,罗曼式教堂以其敦厚、简朴的形体来显示教会的权威,而哥特式则以高耸瘦削、灵巧多变的形象来体现教会的神性。

至于哥特式后继的文艺复兴、巴洛克等建筑,且待下一篇。

广州沙面

广州沙面

西方建筑风格

西方建筑风格

一、古希腊建筑

有学者认为古希腊具体开始于公元前776年的第一次奥林匹克运动会,并在古典时期(公元前490–336年)进入文明高峰,著名的帕特农神殿、阿波罗神殿等,便是在这一时期建成。

神殿构件

神殿构件

神殿格局

神殿格局

古希腊柱式

古希腊柱式

多立克柱式

多立克柱式

爱奥尼柱式

爱奥尼柱式

科林斯柱式

科林斯柱式

卡里埃柱式

卡里埃柱式

柱顶部

柱顶部

额枋与腰线

额枋与腰线

山花

山花

意大利西西里岛曾经是古希腊的殖民地,至今保留不少比较完整的古希腊建筑,例如阿波罗神殿、雅典娜神殿、赫拉神殿等,其中,神殿之谷的康考迪亚神殿/Temple of Concordia最为完整。

康考迪亚神庙

康考迪亚神庙

二、古罗马建筑

难以想象2000多年前就出现这样的城市

难以想象2000多年前就出现这样的城市

罗马柱

罗马柱

古罗马神殿的台阶比古希腊多

古罗马神殿的台阶比古希腊多

拱券构件和力的示意图

拱券构件和力的示意图

罗马竞技场

罗马竞技场

塞哥维亚高架渠

塞哥维亚高架渠

提图斯凯旋门

提图斯凯旋门

罗马万神殿

罗马万神殿

叠涩拱

叠涩拱

万神殿结构

万神殿结构

所谓古典,到底要多古才为经典?

拜占庭建筑(4座叫拜楼是伊斯兰建筑)

拜占庭建筑(4座叫拜楼是伊斯兰建筑)

耶稣死后,12使徒继承衣钵,到处传教,一代又一代,直到基督教被罗马立为国教,已然形成5大宗主教区,其中3大教区后来消亡于伊斯兰教的兴起,另外2大教区则形成罗马天主教与拜占庭东正教。东正教始终受帝国控制,而天主教在种种催化下,却演变成世俗权贵中心,以至教宗可以随意废立国王。

欧洲中世纪一般是从公元479年西罗马皇帝被废算起(也有学者以东罗马帝国395年建立为开始),一直到1453年东罗马帝国灭亡为止。在这1000年里,天主教在欧洲大陆处于绝对支配地位,宗教信仰贯彻到所有人的生活当中,科学发展自然受到严重束缚,乃至迫害,因此,当文艺开始复兴,科学思潮兴起,学者对天主教自然没什么好态度,历史学者甚至把中世纪称之为黑暗时代,用哥特式建筑称呼那些高耸教堂,因为西罗马帝国便毁于哥特人之手。

中世纪开始前的罗马帝国

中世纪开始前的罗马帝国

中世纪到底黑不黑暗?我个人认为是无法定论的,任何事件都各有各的立场,对错不过是相对而言。就宗教迫害来说,坏的方面显而易见!但如果没有宗教通过这些手段树立权威,那些田园生活、骑士城堡、大量美轮美奂的艺术、教堂、修道院,可能也未必存在。

Pietro Bellotti作品:废墟狂想曲(局部)

Pietro Bellotti作品:废墟狂想曲(局部)

三、拜占庭建筑

拜占庭其实是后世起的名字,它原本叫罗马帝国/Imperium Romanum,即上文提及的古罗马分裂后的东部。虽然东罗马帝国脉承古罗马,但因为融合了更多东方文化,特别是希腊文化,信东正教、讲希腊语等,已和古罗马文明有明显不同,所以,16世纪后的学者为了更好区别两者以及其它罗马帝国,便将其称为拜占庭帝国。

拜占庭位于亚欧交界处,坐欧面亚,是黑海唯一出入口,战略意义十分重大,中国第一艘航空母舰便在此被拦超过一年。它的历史可以追溯至公元前660年,当时是希腊人的殖民地,据说名字便来自它的建立者拜占斯。330年,君士坦丁一世再次统一罗马帝国后,定拜占庭为新首都,并用自己的名字命名(后来有段时间又叫新罗马),他是第一位皈依基督教的皇帝。395年,狄奥多西一世又把帝国分成两部,同时立基督教为国教。1453年,奥斯曼帝国攻灭东罗马后,将君士坦丁堡改称伊斯坦布尔至今。

如果没有拜占庭,可能就不会有基督教,因为古罗马原本信仰多神教,相对而言,基督教便是异教。实际上,早期罗马帝国对基督教也本着取缔以至消灭的态度,在长达数百年时间里,它都只能偷偷摸摸的传教。后来,幸亏拜占庭帝国对它的转态,从君士坦丁一世到查士丁尼一世(313-565年),多位皇帝不但是教会的保护人,甚至皈依教会,基督教才一跃成为支配欧洲人的宗教。

耐人寻味的是,拜占庭帝国后来被同样信仰的十字军攻陷,差点无路可逃;到了帝国末期,又被奥斯曼人围攻,更要向罗马教宗求救。

查士丁尼一世

查士丁尼一世

拜占庭建筑以圆顶为重要特征,圆顶之下是拱廊,但这两个特征并不贯穿整个帝国历史,因为东罗马国祚长达一千多年,无论建筑还是艺术,跨度都非常大!所以,一般还将其分为前中后三期。前期(4世纪至6世纪)开头依然沿袭古罗马帝国的建筑技术,到查士丁尼一世时,国力强大,文化鼎盛,重建的圣索菲亚大教堂,已然形成拜占庭建筑风格。中期(7世纪至12世纪)国力开始衰退,建筑规模渐次缩小,转为注重内部装饰,这一时期以各种修道院为代表。后期(13至15世纪)已自身难保,鲜有创新。

1912年建的仿拜占庭大教堂——Alexander Nevsky Cathedral-Sofia

1912年建的仿拜占庭大教堂——Alexander Nevsky Cathedral-Sofia

具体分析的话,拜占庭建筑有如下特色:

1、拜占庭柱式

拜占庭柱式/Byzantine Columns,这种柱式明显不同以往,特别是柱头,不再强调比例,而是让雕刻师自由发挥,也因此,拜占庭柱头千差万别,既有传统的苕茛叶、双螺旋,又有创新的人物、怪兽、枝蔓等,多种多样,以镂空雕刻为主要形式;柱身也不再局限于圆柱,开始出现立方柱、合体柱等。

各种拜占庭柱头

各种拜占庭柱头

特点:

拜占庭柱式构造

拜占庭柱式构造

这种柱式乍眼一看,很具异国情调,特别是柱身越来越细的时候,更容易错觉为伊斯兰建筑,但实际上,伊斯兰建筑是从拜占庭那里学习的,后世不管罗曼式还是哥特式,也都有学习的影子,在威尼斯、拉文纳等城市,这种柱式更是随处可见,因为它们很长时间与拜占庭帝国有商贸往来或受其控制。

威尼斯的Fontego dei Turchi

威尼斯的Fontego dei Turchi

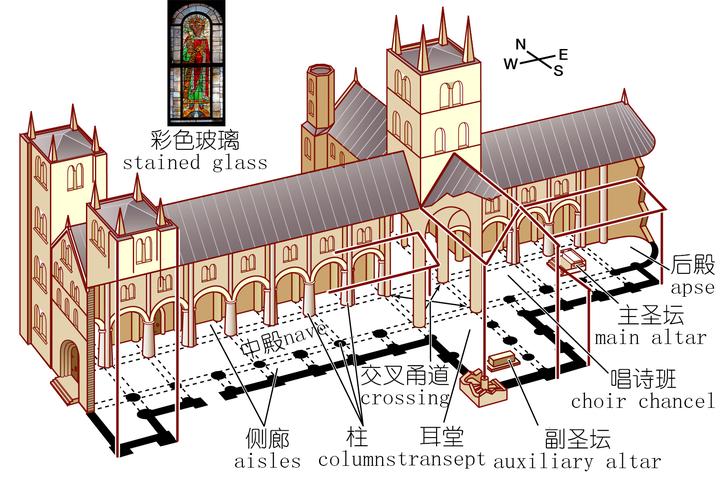

2、巴西利卡

巴西利卡/Basilica,原本是古希腊城邦执政者的办公厅,到了古罗马,它的用途还包括商贸集市、公众集会、议论市政等。基督教成为国教后,巴西利卡由于宏伟、宽敞、层次分明等利好条件,深受主教青睐,逐渐成为教堂的基本建筑形式,因为基督教不同以往习惯在神殿外面进行仪式的多神教,耶稣信众主要是在室内做圣事。

德国特里尔仿制的古罗马巴西利卡

德国特里尔仿制的古罗马巴西利卡

这种教堂入口通常在西面,寓意教众面向耶稣来临的方向。立面一般分成三部分,中殿最宽也最高,两旁为侧廊,特别大的巴西利卡还会有四道侧廊;自被视为教堂基本制式后,巴西利卡近末端必定会延伸出两臂,称之为耳堂;耳堂与中殿的交接处叫交叉甬道,甬道上方通常是尖塔或圆顶;教堂终端为半圆形,中心是供奉主圣坛的半圆形内龛,也叫内殿,神龛周围有一道回廊,这道回廊有时还突出数量不一的圆室作为礼拜堂。

巴西利卡的平面和立面(下图为原始巴西利卡)

巴西利卡的平面和立面(下图为原始巴西利卡)

教堂平面本来都是巴西利卡这种长方十字形,也叫拉丁十字,但从10世纪开始,随着东西教会大分裂,慢慢就演变成两种制式:天主教仍然沿用拉丁十字;东正教却渐渐趋向正方形或圆形,也叫希腊十字,其中,拜占庭以正方形为主,希腊以及其它地区则流行圆形或八角形以至多边形。

拉丁十字与希腊十字

拉丁十字与希腊十字

天主教成为普世教会后,巴西利卡还多了一层含义——作为教堂等级称号,分特级宗座圣殿/Major Basilica和乙级宗座圣殿Minor Basilica,其中,特级圣殿全球仅有圣若望大殿、圣彼得大殿、圣保罗大殿和圣玛丽亚大殿四座,乙级则有1814座(2019年数据)。

圣伯多禄大殿

圣伯多禄大殿

3、马赛克

拜占庭教堂内部多用彩色云石、大理石、琉璃砖等装饰,其中,有一种镶嵌画叫马赛克/Mosaic,是拜占庭建筑内部装饰最显眼特征。

马赛克

马赛克

马赛克通常是由小石头、贝壳、玻璃等材料构成,以金、蓝两色为主,间以白、紫、蓝、绿、黄、红、黑等,色彩斑斓,题材广泛,让人印象深刻。虽然这种镶嵌画并非拜占庭首创,它最早出现于公元前3世纪的美索不达米亚,古希腊、古罗马也有使用,但直到中世纪,才由拜占庭人把它发扬光大,将它的艺术层次提到最高水平!东正教国家诸如希腊、俄罗斯以至天主教各个王国的教堂圣像无不受其影响。

圣索菲亚大教堂的耶稣马赛克

圣索菲亚大教堂的耶稣马赛克

不过,由于历经战乱,拜占庭马赛克留下来的并不多,但幸存下来的都极为精美,堪称瑰宝。

4、帆拱

帆拱/Pendentive,也叫三角拱,它的出现是建筑史上一个重要转折点,自此以后,人类就能把圆顶建在方形基座上,既将建筑力学探索到一个全新层次,又把建筑美学表现得淋漓尽致!和叠涩拱或内角拱砌成的圆顶不同,它主要是依靠穹隅来支撑圆顶,故又叫三角穹顶;此外,帆拱主要采用砖块建造,这也比古罗马单纯使用混凝土建造的圆顶有所进步。

帆拱示意图以及构成

帆拱示意图以及构成

圣索菲亚大教堂便是三角穹顶的杰出代表,虽然单就圆顶面积来比的话,它比万神殿小,但整体面积却大得多,而且高达55.6米,曾保持人类最大教堂的纪录1000多年。

圣索菲亚大教堂最开始的样式,没有叫拜楼

圣索菲亚大教堂最开始的样式,没有叫拜楼

这种圆顶怎样建呢?首先,建好方形座基,特别是四根墩柱,继而在墩柱上发券,发券即砌筑筒形拱券,目的是把圆顶压力分散到墩柱上;发券完后再砌造鼓座,鼓座与拱券形成的墙体即为帆拱;最后在鼓座上砌成圆顶。围顶成功后,通常还会在圆顶下方打造顶窗,圣索菲亚大教堂便有40个顶窗。为了进一步减轻压力,一般还会在圆顶周围建造半圆穹顶,以及扶壁等其它支撑结构。

帆拱建筑过程

帆拱建筑过程

通过帆拱建造的圆顶本来是宽扁形,13世纪后,俄罗斯等东正教国家却流行下腹收缩的洋葱顶/Onion dome,这极有可能是受伊斯兰建筑影响,当然,这种设计也很适合斯拉夫人,比如防止屋顶积雪,带有地标识别等,18世纪后俄罗斯人更赋予其强烈的象征意义,例如金色洋葱顶神似蜡烛的火焰,暗喻主带来光明,其后根据三位一体、十二圣徒等宗教数字(3、13、25、33等)又施以不同颜色,形成五彩斑斓的“洋葱头”。

洋葱头圆顶

洋葱头圆顶

根据《罗马帝国衰亡史》作者爱德华·吉本统计,单是君士坦丁堡便有2座剧场,4座巴西利卡,8个公众浴池,153个私人浴池,52道沿街柱廊,8条高架水渠,14座教堂,14座宫殿和4388座贵族宅邸。

拜占庭建筑

拜占庭建筑

四、罗曼式建筑

罗曼式建筑/Romanesque architecture,也叫罗马风建筑,顾名思义,这种建筑带有古罗马建筑风格,但它并非是古罗马建筑的延续,因为西罗马帝国灭亡后数百年里,欧洲到处混战,古罗马建筑基本颓废,日耳曼建筑又比较原始;另一方面,除了上层和教会人士,普通百姓几乎都不识字,古罗马的砖石建造技术因此逐渐失传。9世纪后,得益于天主教的强盛,拜占庭文明的影响,以及席卷全欧的十字军运动和贸易往来,欧洲大陆开始流行这种仿罗马建筑风格。

中世纪早期巴伐利亚农庄复原图

中世纪早期巴伐利亚农庄复原图

有关这一风格的起源时间,目前尚无定论,从6-10世纪,都有人主张,但以10-12世纪最鼎盛为共识,彼时各种修道院、教堂、城堡遍布欧洲各地,因此,不少学者便将这一时期的建筑称之为罗曼式,而之前6-10世纪的叫第一罗曼式或前罗曼式。前罗曼式具体到各国还可进一步细分,例如法国有墨洛温和卡洛琳风格、西班牙有摩尔式建筑等。

罗曼式建筑

罗曼式建筑

一般来说,前罗曼式以粗石砌墙、小拱(方)窗户为显著特征,给人印象是墙壁厚实、建筑质朴;虽然圆顶还没出现,但拱门、拱窗已大量存在,随后还流行在拱顶雕刻伦巴底带/Lombard band。

第一罗曼式建筑

第一罗曼式建筑

到了罗曼式时期,十字军从拜占庭等东方带来大量的建筑技术与建造知识,从而促进欧洲建筑的发展,教堂、修道院开始讲究立面对称,以半圆拱和连拱饰为重要特征,其中的连拱饰包括各种拱廊、盲拱、伦巴底带等,这些特征逐渐形成罗曼式建筑标配。

各种连拱饰

各种连拱饰

公元800年,查理大帝通过教宗加冕而成为天主教认可的罗马皇帝,这一方式让其他国王意识到,获得教宗认可能给他们带来更大的权力与名誉,因此对天主教更加狂热、推崇,教堂便越盖越大越精美。

总的来说,罗曼式建筑有如下特征:

罗曼柱式:

罗曼式柱头(中间为双体柱)

罗曼式柱头(中间为双体柱)

受拜占庭影响,罗曼柱不管柱头还是柱身也都多种多样,既有单块石料凿成的整体柱,也有中间填碎石的空心柱,而且还大量回收重新利用古罗马柱,但这些柱式都有一个普遍特点:墩柱与圆柱交替出现!墩柱也叫扶垛,是建筑物的重要支撑,以方形为主;圆柱有大有小,大者表面常具浮雕或壁画,与墩柱呈ABA或ABBA排列,小者有单柱也有双柱,表面平整,颜色单一,常与墩柱呈ABA排列,或直接附在墩柱上。

柱式排列示意图

柱式排列示意图

半圆拱:

大量运用在塔楼拱廊、教堂大门以至窗户上的半圆拱是罗曼式建筑的最重要特征,尤其是教堂大门,3-12道侧柱,逐级内缩,层次分明,拱门和侧柱更刻有大量圣经故事的人物或场景,雕刻精美,琳琅满目;两者由过梁分开。

教堂大门portals

教堂大门portals

十字拱顶:

十字拱顶也叫穹棱拱顶或棱拱,棱拱其实是由最简单的筒拱发展而来,两个筒形拱顶相交便成十字拱顶;十字拱顶的过人之处,是能把拱顶压力发散到四面墩柱上,这与三角穹顶有异曲同工之妙。而相交处便成为肋架,肋架随着发展,又变成哥特式最重要的特征——尖肋拱。

拱的历史演义与原理

拱的历史演义与原理

通常,天主教教堂是十字穹顶,而东正教则以三角穹顶居多,筒形拱顶虽然简单,但因为具有良好的声学效果,早期很受欢迎。

各种穹顶

各种穹顶

塔楼:

塔楼也是罗曼式教堂的重要构件,它的平面有圆、方、以至多边形,立面非常对称,塔顶可以是平也可以是尖,尖的时候,看起来好像哥特式,不过,罗曼式有个重要特点:随着塔楼的升高,建筑上的窗洞数量或尺寸也会增加。塔楼在不同地方有不同的数目,法国北部、葡萄牙、西班牙等通常是双座,而法国中部、南部则以单座为主。

德国斯派尔大教堂

德国斯派尔大教堂

罗曼式建筑剖面

罗曼式建筑剖面

中世纪的欧洲正处于宗教狂热中,每一座大教堂不单是地区的宗教中心,更是政治中心、文化中心、礼仪中心。为了展示上帝的伟大,同时让信众感到荣光,天主教愈发把教堂建得越来越大,塔楼盖得越来越高,尤其是垂直的高度,不但有接近天堂的意味,更给普罗大众以强烈的神圣感。

五、哥特式建筑

哥特式不仅是西方建筑史上一个重要里程碑,更是中世纪神学、力学与美学的完美结合!

XA13181

XA13181